- 书画名家

彭玉香:浅谈盛世文化发展

时间:2021/5/17 10:48:37 作者:未知 来源:网络转载 查看:129 评论:0内容摘要: 从贞观之治到开元全盛,大唐帝国写下了无比辉煌的史章。这一时期的文化艺术,如文学、绘面、乐舞......特别是书法,达到了光彩夺目的巅峰时期。她不仅宣告了汉代文化与魏晋艺术的寿终正寝,而且标志着一个前无古人后启来者的全盛时代的到来。各个领域中都出现了具有“永久的魅力...从贞观之治到开元全盛,大唐帝国写下了无比辉煌的史章。这一时期的文化艺术,如文学、绘面、乐舞......特别是书法,达到了光彩夺目的巅峰时期。她不仅宣告了汉代文化与魏晋艺术的寿终正寝,而且标志着一个前无古人后启来者的全盛时代的到来。各个领域中都出现了具有“永久的魅力”而且令后世不可企及的“巨人”。

迄今为止,在评论唐代艺文时,人们还不禁沿用已有的盛誉之词来形容这些永垂风范的“大师"。如称杜甫为诗圣、吴道子为画圣,而书法史上的酒仙张旭,则被谓之草圣。早在唐代,杜甫就感慨地在其诗中称张旭是“未知张王后,谁并百代则”。鲁迅先生在评论中国古代诗歌时曾曰,一切的好诗都被唐人用完。借用此话来说一切的好书法在唐代均已凌于绝顶,想亦不为过,这是什么原因呢?答案是”时代使然”。唐代的中国与中华民族在历史上表现出空前的豪迈、热列、雄深而又健美,正是中国人内在的激情与生命的活力酝酿,融汇而且升华凝聚的结果。

这位扭转乾坤而又再造世界的英主正是唐太宗李世民。唐代的文学与艺术迎来了自己那“少年”般的璀璨春天也与李世民有关。李世民在青年时期是叱咤风云、戎马生涯的军事奇才。在他登基之后便“偃武修文”,要彻底实现其政治抱负——济世安民。故在政务上主张“选天下之才,为天下之务,委任责成,各尽其用”。这种求贤若渴的政治情怀,同样也体现在他虚心学文习艺之上。他先后拜虞世南、褚遂良为师,研学书法。他以其英睿的眼光透察唐代以前的中国书法艺术,亲自为《晋书.王羲之传》作赞颂,确立了王羲之千古书圣的地位。

近人钱钟书曾经指出“夫人秉性,各有偏至,发为声诗,高明者近唐.....一生之中,少年才气发扬,遂为唐体”。他在这里把历史的进程比拟为人生的道路,很为确切。在中唐之前,唐帝国犹如旭日初升,血气方刚,开拓奋进,其光辉普照世界。唐王朝达于鼎盛,这是结束魏晋南北朝国家分裂、战乱烽起、发展民族冲突而举国统一、偃武修文的结果,是历史上的大潮所喷绘出来的巨幅丹青。时势造就英雄,而真正的英维又必将以其巨手重建历史的大厦。

但考察结果如何呢?“钟虽擅美一时,其体则古而不今”,“献之虽有父风,觉其笔踪拘束”,“子云近出,擅之江表,无丈夫之气”,而王羲之如何呢?“烟菲露结,状若断而连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。玩之不觉为倦,览之莫认其端。心摹手追,此人而已,其余区区之类,何足论哉?”厚今而薄古,放达而不拘。后拔而不萎靡。这就是李世民对王羲之崇拜的原因。也正是他要大力提倡并宏扬的唐代艺术的美学原则。

诗言志而歌永言,歌之不足再舞之,此乃中国古已有之,也是各不同民族共有的艺术原则。音乐在文化生活中是人类心灵的歌唱,其审美作用不必言之。但是乐已表情,则情随事迁,乐以人感也是正常的。唐朝开国以后既拓开了一个诗歌的新天地,当然乐舞之风也随之大振。李世民对此也有过精辟之论曰:“夫音声能感人,自然之道也......悲欢之情,在于人心......何有乐声哀怨能使悦者悲乎?今《玉树》、《伴侣》之曲,其声具存,朕当为公奏之,知公必不悲矣!”

贞观元年,太宗登基时大宴群臣即命奏《秦王破阵曲》。

昔日征战之乐,今成欢庆雅音。在乐舞方面,唐代不仅是变古制今的典范,而且在交融中外吸纳新潮上也表现出相容并包、海纳百川的雄大胸怀。仅从《唐书.音乐志》中记载来看,当时已传入中国的外域音乐就有高丽乐、百济乐、扶南乐、天竺乐......特别是沿着丝绸之路东传的“西戎乐”,其中就有高昌乐、龟兹乐、疏勒乐、康果乐、安国乐等。与这些音乐一同传进长安又享誉中国的是舞蹈则以其风格而分为“健舞”与“软舞”。其中被名为“胡腾”、“胡旋”者又与中国舞蹈交融,终于在公孙大娘的舞艺中独树一帜地形成了《西河剑器浑脱》之舞

公孙这一位山生卑微的乐舞伎居然达到“独出冠时”的高峰。虽然她也有幸入宫为唐玄宗李隆基献舞,但最后她仍然走回民间,是一位名不见正史经传但却为一代诗圣杜甫所牢记的艺术巨人。更有甚者在于杜甫又和张旭交深,深知张旭狂草的风格形成不仅与书法本身的艺术规律相关,而且在书法史上张旭也是第一个从乐舞的神韵中找到草书的灵感之源,从而揭开了书法之“中国文化的精随”所独有的美学特质,即特别在狂草中所蕴涵的运动之美。而这种运动不是无序或任意的挥运,乃是狂草所赋予人们视觉上的运动意境。这种“流美”的深处则是书者内心世界的诗情画意超越了时空,也打破了视觉艺术的“形相”美感而超拔于永恒的动感世界之美。故而,杜甫作为一个大诗人就以其独到的审美灵性在其名诗《观公孙大娘弟子舞剑器行》的诗序中告诉人们,他“九龄书大字”之前,六岁时曾被公孙的舞蹈所感动,五十年后犹历历在目。他并且揭示一个秘密,即张旭也曾为公孙之舞所倾倒;更重要的是张旭在观舞之后“草法大进”,从公孙的舞蹈中得其“神”这一艺术史上的绝响佳话。

直至今日,如何欣赏并评价中国书法,特别是狂草的美学价值,杜甫的诗文仍然是一盏指点迷津的明灯,是启迪后学的传薪火炬。而在唐人对书法的艺术本质所作的这些探索与评论,最后仍归于唐人所言:“善观书者,惟观神彩”。自张怀瓘的《书断》问世之后,后代评书、论书也就离不开神采、气韵、见神、神品等等术语。今人再来使用这些古老的美学词汇时便不宜只是套用而应该赋予它们以科学的解释和真切的表述。近人沈尹默在有关书法的论述中曰:“着眼现代,去从事革新的精神,是每一个书家所当重视的”,拿来去评张旭在他的“现代”,即大唐帝国由隆腾向颓败发生的转折时期,上追羲之下取乐舞之感而把狂草推向高峰,他不正是一位革新家吗?张旭的意义还不仅于此。与张旭同被杜甫呼为酒仙的李白在其《猛虎行》诗中曰:张旭是“胸藏风云世莫知”的一个人。这是一个绝妙的注足!一个胸襟狭隘的凡夫俗子,怎么可能心怀风云之志呢?一个只能追逐过眼烟云苟生避世的无聊小人又从何有其“革新”的精神呢?沈尹默文指出,书法应当“表现人类高尚品质和时代精神”。中国古老的书法艺术与书法家们能担此重任者,其书品也即是其人品。

当我们再回过头来审视唐代这一统一兴上升时期的艺术王国时,就感到杜甫不但是“诗圣”,而且是一位艺术史专家。在他那些浩如烟海的诗作宝藏中,反映出他在不同时期、不同心境的记追踪张旭艺术道路的这个大课题。除《饮中八仙歌》和《观公孙大娘弟子舞剑器行》之外,还有《殿中杨监见示张旭草书图》等诗,其曰:“未知张王后,谁并百代则”。以此,杜甫实则对中国书法从先秦两汉萌生以来,随着字体的更迁而社会亦演进,经过魏晋南北朝时期的洗礼而终于“会当凌绝顶”般地出现了张旭的艺术史作了总结。张旭草圣精神的形成乃是中国书法艺术臻于成熟的标志,是通问书法艺术盛殿的最后一座里程碑。

首先,杜甫注意到张旭在人格、气质上的不同于一般——“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前”。其次,张旭爱好音乐与舞蹈,特别是属于“健舞”一类的剑舞。他不止一次地观赏公孙大娘舞剑,"得其神”。表现在他自己的草书风格上不仅是流畅,而且形成了"豪宕”与“感激"的个性。书法艺术与人的自身的内心直接贯通,必须“逸气感清识,后拔为之主”。这个后拔也就是力与美的协和与统一。杜甫也注意古典的书风,但他认为张旭是划时代的革新者,闯出了一条新路,即既“流宕”又兼“雄壮”(见杜甫《李潮八分小篆歌》)。杜甫用诗的形象说明了张旭书法中特有的“音乐美”——“ 铿锵鸣玉动,落落群松直。连山蟠其间,溟涨与笔力”

这样的美感已不是静观所得,它正像人们看到山峦起伏时引起对大海潮汐的联想一般,而与此同时又仿佛有玉磬在演奏,松风在呼啸。狂草不仅也不能只如流水行云一样是漂荡流淌之美,它更应充满弱骚动、不安、激荡而奋进之美。它给人的意像是挟天风以助海涛,洒翰墨犹舞剑器。这简直就像李世民所爱的“破阵乐”。雄健俊拔,一往直前;情真意切,一气呵成。唐人孙过庭在《书谱》中以“同自然之妙有,非力运所能成”这个简赅的结论道出了书法艺术的真谛。

它正是道家哲学思想在盛唐书法中的贯彻与升华。道家主张“道法自然”。一切艺术都有其装饰之美,但道家思想却主张这些技巧、功力、装饰的手段应当了无痕迹,而以“大朴不雕"大象无形的形相为审美的标准。盛唐时期道家被尊奉至上,甚至道教也因此大张,故而才有“长安市上酒家眠”的八位仙人——艺术大师群体的出现。孙过庭并不是唯意志论者。他也正确地指出,一件优秀的书法作品的产生离不开三“得”,即:得时、得器、得志。但他又特别強调三者之中以“得志”为首要。这种书品亦即人品的美学思想对中国古代“文人书画”的兴起有极大的指导作用。苏试甚至认为“苟非其人,虽工不贵”。他对张旭亦是佩服至极。认为张旭和其狂草艺术是“颓然天放。略有点画处而意态自足,号称神逸”,真是企羡已极。但张旭的艺术成就不是易学的,因为“其人”是一位“独与天地精神相往来”又不拘礼法的怪人。褒之者曰“仙”,贬之者则呼“颠”。然而,难能可贵的也正是他这种视功名若浮云,贱王侯同粪土的逸气与清识相感悟。安史之乱终于一触即发,盛唐艺术大剧院的帷幕在刹那之间落下。张旭在乱后离开长安,八仙各奔东西,最后终老于何处,古今很多的考证家们至今也未能求证出来。

我们只能在《唐书、李白传》中知其一二,因为古时的史家们称张旭之书、李白之诗与裴旻的剑舞为“三绝”,也即是唐代文学、书法与歌舞艺术达到顶峰时的三颗明星。遗憾的是,这与杜甫作品中保留的史料相抵牾。公孙大娘被换成了裴旻,因为她是一位舞伎,而为她起舞伴奏的乐班是属“立部伎”。这些无名的却是真正的艺术大师虽然消逝,但他们的歌舞音乐之美却在中国书法这种独特的“东方伟大的抽象”中得到了涅盘。

书法艺术在唐代不仅完成了它的音乐化过程,同时也与绘画艺术交融,使得绘画也书法化了当代史学家范文澜在《唐五代的文化概况》中有很精简的论述,他说:“吴道子曾学书法于张旭。张旭喜欢酒后作书,道子绘画之前亦必酣饮。张旭观公孙大娘舞剑而书法长进,道子观裴旻将军舞剑而画若有神,据说:“观其壮气,可助挥毫”。可见道子绘画如张旭作草书,都着重气势......当时从道子学画者多,但至多学到形似,学不到神气。”由此也可看出,盛唐时期书法、绘画大师以及李、杜这样的大诗人都有共同的命运,正如陈子昂所感慨的“前不见古人,后不见来者”。他们的命运注定了他们只能如此,因为他们是“非常个性化的天才”。没有生来的天才,天才的个性又离不开他所需的时代。将诗、书、画与音乐歌舞相互联结又彼此参照,把空间结构的艺术与时间流移的艺术彼此交融互相生发,使诗情、画意与乐韵化为一体而引人进入“意象”的美感天地。这是中国文化独特的传统,而奠基这一传统的伟大历史转折点也正在唐代。

李世民曾在其《温泉铭》中云“人世有终,芳流无竭”,这是其自信,也是对历史发展合乎科学的总结。张旭既是开一代风气而又把中国书艺推向巅峰境界的人物,也就类似欧洲文艺史上的音乐家巴赫或诗人但丁那样,既结束了古代,是最后的集大成者;也是开创一个新的艺术史期的第一人。张旭的艺术成就与其革新精神是有力的,在唐代就门徒广众,蔚为壮观。《唐书》中称“传其法、惟崔邈、颜真卿”,稍嫌删削太甚。实际上除上述二人,见于历史文献特别是“野史”中记载的还有韩滉、徐浩、魏仲犀和前述的吴道子......中国古代的教育极重“师授”、“亲传”,随之也容易产生“凭附增价、假托神仙”的流弊。在标榜得到张旭真传的人中就有酒肉皆食的佛屠僧人,如怀素、高闲等等。此辈能作狂草但并无真正狂气,把高尚的艺术变为小技而混世。也是一位唐代的文学巨星,古文运动的领军者韩愈发现了这其中的奥妙。

在《送高闲上人序》一文中韩愈说:“旭之书变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。今闲之于草书有旭之心哉?不得其心而逐其迹,未见其传旭也”。原因何在?因为高闲乃“浮屠氏,一死生,解外胶,是为其心,必泊然无所起。其于世,心淡然无所嗜。泊与淡相连,颓堕、萎摩、溃败不可收拾。”韩愈对怀素与高闲这一类草书家下一结论为“善幻多技传”。真正的艺术一旦被此类心无激情、胸乏点墨之徒所习所托,则必成为盗名欺世的“幻术”。韩愈与杜甫皆是文学巨匠。而恰是在唐代,中国书法结束了它在先秦是发端于巫史之艺而在两汉又必须“附经而行”的早期历史,真正进入了书家本色是诗人的最高境界。又只有这些最有文学才情的大师才能正确地去评价和认识书法的艺术本质。追随张旭的狂草之路应该有魏晋时文论所倡导的“师心”、“使气”方能师其心而不师其迹,此即王羲之倡导的“书当首须发人意气”。

正由于此,王羲之才能写出《兰亭序》那样的千古名文。而其所用的行书由魏晋时人的尺牍,信札之书在抒写真情之时又能浸染诗文的文学美。优孟衣冠、附庸风雅,这是中外艺术史中屡见不鲜的“名角儿”擅长的故技,但也往往给真正的艺术大师笼上了阴影。但这阴影毕竟最后又会被历史的潮流所冲去。汉字的楷书在初唐已经相当成熟而精美,但那之中有着推重晋人风范并以王羲之为圭皋的共性之美,即书贵“瘦硬”。颜真卿师从张旭则得其心、传其神,一改楷书“瘦硬”之观而有浑厚、壮伟之美。即便从其楷书中也能感到笔力的大节奏感。在一个字中,横线细如绷弦,而以草书使转之法寓方折于圆曲使横转为直;而此弧度,可以粗如张弓。颜书的“祭侄文稿”作成于安史之乱最为紧迫的开头,其内心的悲怆、忠愤、慷慨与蹈厉等一泻于书,真是淋漓尽致地把内心世界全部倾倒出来,更无一点隐藏或伪饰。这就是张旭的草圣精神,也正是唐人书法艺术中闪烁千古的美学思想。韩愈曾就张旭草书和其人格力量的关系作如此评论:“为旭有道,利害必明。无遗锱铢。情炎于中,利欲斗进,有得有丧勃然不释。然后一决于书”。

正由于真正的书法艺术家必须袒露“心印”,要宣泄其激情,所以就不能去皈依汉儒的礼法道德,也就必然从内心更亲近道家特别是老庄的哲学。果能如此,则可把握“有无之相生也,难易之相成也,长短之相形也,高下之相盈也,先后之相随也”,这种 “造化之理”而再寓之于书,其最后便能达到“发迹多端,触变成态”而产生出“释智遗形”神采奕奕的上乘之作也。这正像张旭的诗句所描绘的物我两忘而又天人合一的境界——“纵使晴明无雨色,入云深处亦沾衣”。

安史乱后,大唐王朝如夕阳西下,待其覆灭而五代十国的动荡又始。这时能作草书者也只有杨凝式一人而已,却被人认为疯子。宋朝重新统一中国,昔日唐人身上的“少年”之气也不可再现。虽然苏、黄、米、蔡四大家皆各有所擅,但草书、特别是狂草渐趋衰微。可毕竟他们四人都受过颜书的影响,尚能各显其个性。黄庭坚草书学怀素,正像他的诗学韩愈而弃李杜而形成江西诗派的风格一样,少自然之豪情,而多寒伧之苦形。真如苏试所谓“老夫聊发少年狂”,不亦悲乎!元代历史不长,蒙古族入主华夏却不要“汉书法艺术的“世界化”。故元代帝王、蒙古大臣中擅长书法者

也就寥寥。然元代又毕竟是“胡气”雄浑而有“蛮性”的包容力。多民族共存一体,从一些少数民族中还出现了较有生气的书家如康里子山和鲜于枢等。汉人书家中惟有宋克还保留了一些张旭的精神,继续攻研草书,在复古风中把章草、今草与狂草揉合起来,留下这一时代比较“俊拔”的杰作。在为人上宋克也重骨气,颇有侠隐之味,时当元末明初,成为一个“敢于抚哭叛徒的吊客”。看他《七姬墓志》与刘桢《公燕诗》等作品就一目了然。而到了清朝以后被乾隆捧到“至尊”的赵孟頫则如民间所评“颜筋、柳骨、赵面”。所谓以面为本而无筋骨,神气全无,只有媚变了。而此媚态之下则是“破落的大家子弟”所特别具有的奴性与才气。

有清一代,康、雍、乾三世号称“盛世”。满族的王公们,他们自己也要“汉化”,如此方能永远作主人来统治汉人。但反之却不允汉人去追溯和保存自己民族性在历史上闪光的亮点。一方面,在这三世之中大兴文字狱;另一方面则提倡“博古”,要这些俯首称奴的才子们去搞金石学、考据学,反映在书法上则畅行“馆阁体”。中国的书法艺术已经不是韩愈所斥责的“幻术”,而渐变为求取功名的登龙之术。楷书几乎变成了人工印刷机的产品,而草书则近于沦丧殆尽,最后也变成了殉葬清朝的国粹。也只有在“盛世”之后,刘熙载在《艺概》之中才指山这个问题的重要性。但他也还不敢把清朝的现状与其前的明朝相比较。因为在明朝中国的书法艺术似乎还有一种“复兴"的闪烁之光,在"草圣”精神的传记上又增加了一些“后之揽者”。

继宋克之后在明代还有像祝允明、詹景风、陈道后、文征明、许友以至被当代人戏称为”中国凡诃”的徐渭,最后以傅山、王铎为代表的北派书家而告终。所谓“张旭之三杯草圣传”,今天的人们是不会再把书法和喝酒,即所谓中国的古代“酒文化”相提并论,错认识这个历史过程的本质,即“无酒不成文”。从曹操的《短歌行》到刘伶的《酒德颂》,王羲之和兰亭序雅集的同好们“一觞一咏”,终于到了唐代出现“李白斗酒诗百篇”,“张旭三杯草圣传”以及贺知章的“恨不移封向酒泉”这样的酒仙狂草文化,实是有其内在的原因。等到酒阑人散之后,宋代的文人与书家才找到自己的代表,有欧阳修为发言人说出了“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”。欧翁话出此言,其人已“颓然”,而中国书法艺术也随之慢慢“颓然”下去……二十世纪是一个新的历史时期,走在这一时代前列的一位先驱,也是标志这一时期的文学巨匠——鲁迅先生用其新的思维去审视和反思中国的文学史。自然也就触到了由汉字书写而孕育出书法艺术史。和古代的杜甫、苏试等人相似,鲁迅不是专业的书法家和书法学家,但他却以文学和艺术的思想对中国书法的美学特质作出了绝领般的评鉴。

在鲁迅先生的《汉文学史纲要》、《门外文谈》、《蜕龛印存序》及另一些文章中,他总结了中国书法的美学本色是:“饰文字以观美,虽华夏所独,然其理极通于绘事”“形美以感目,意美以感心”,汉字实在是妙不可言表也......

中国书法艺术离不开汉字的书写,但书写并不就是艺术。写得好而无“意美”的内涵和底蕴,也就如行尸走肉;更因为其“不像形”而更能卖弄玄虚之“美”?

唐人在诗歌中论及唐代书艺的最本质特征也即在于“由来意气合,直取性情真”。对于书法的技巧及其内在的意气、性情、神韵等等的关系,唐人说得很明白,即“有性无功,神采不实”,而“有功无性,神采不生”。后人又谓“书者,如也;如其人,如其志”。所以这些结论值得我们玩味,但不如鲁迅的白话更好记忆,那就是“美术家......尤须有进步的思想和高尚的人格”。

也恰恰是在上一世纪,随着东西方文化的碰撞与交融,一些敏感而有才情的欧美画家如毕加索、哈尔通、托贝、马蒂埃尔、米肖等等都开始注意并学习中国的书法。以至于毕加索在晚年不无遗憾地说:“如果我是一个中国人,我将弃绘画而学书法,以书作画”。哈尔通则说造型中的“抽象是另一种人类的语言,这种意识较之绘画更为直接。我们当代或后代应学习阅读。

人们总有一天会发现,这种被阅读的文字书写比那些造型的绘画更为正常。正如人们发现了自已书写的字母,正像中国人以书法为造型,更加合理合宜。“不能忽略的是,哈尔通晚年进入其抽象表现创作的黄金时代,也正是他从中国书法中悟得的结果,而留给人们一种有结构、有力度又表现其内心的书法画。英国学者赫伯特.里德在考察了欧洲的现代绘画历史之后,深有感慨的说汉字书法是“东方的伟大抽象”,书法艺术是“中国文化的精随”。

上述这些评论足以说明汉字的书法艺术之美不仅是中国人民的伟大创造和引为自豪的“国粹”,而且由于其形成的历史及其精髓之中尤未衰竭的“少年狂”气,已成为推动世界艺术潮流前行的一股动力。我们应当如何?

我们也不防从这些对于中国书法的“他乡”评论中汲取教益,既无须妄自尊大,也更无须妄自菲薄,共同为汉字去创造、去研究、上探索!

把思想变成人格化了的精神力量,使人们从符号本身就能感到生活的激情!

(此文原载《东方文化周刊》《东方艺苑》《艺术杂谈》等报刊)

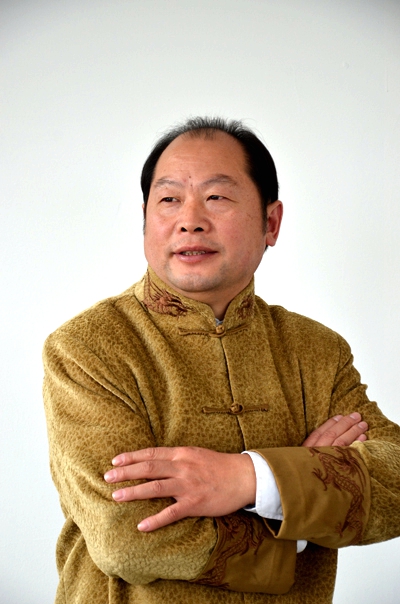

附作者简历:

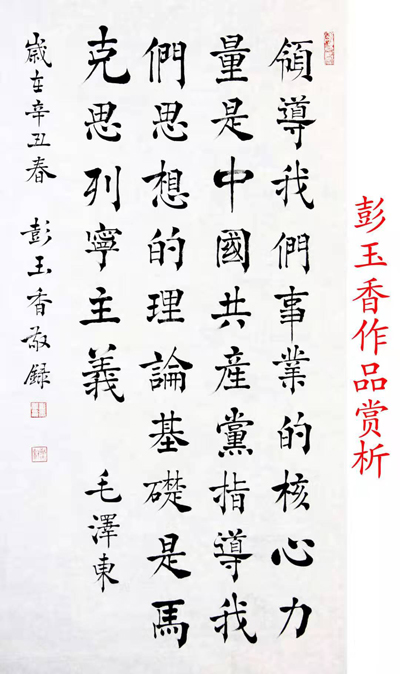

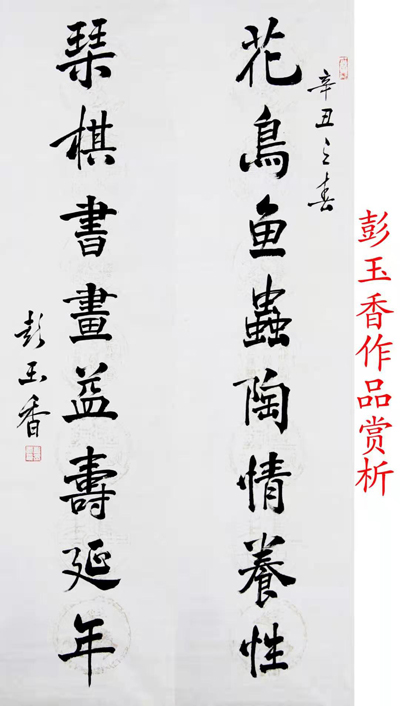

彭玉香,中国书法家协会会员,中国书画研究会副会长,全国传统文化产业艺术工作委员会委员,江苏省大众书画院院长,金陵八痴书画院副院长,南京市慈善总会理事,国家一级美术师。

彭玉香先生祖籍彭城(今徐州),彭祖第152世孙,1962年出生于江苏省东海县。自幼酷爱书法,楷书拜乡贤顾云图先生为师,弱冠之年已能为乡里书写对联、书札,博得乡亲好评。先后就学于东南大学艺术学院《首期中国书法审美与创作高研班》、中国书画国际大学,获中国书法专业硕士学位。全国知名书法家李凤洲(笔名:松石)先生入室弟子。初学颜真卿、柳公权,上溯二王,四十余年勤于笔耕,未曾间断。得到尉天池、萧平、言恭达、马士达等名师指点。作品多次入选和应邀参加印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、俄罗斯、韩国、美国等国内外专业书法展览并获奖。先后在南京、徐州、江西、陕西、重庆等地举办个人书法巡回展览,入编《新世纪中国书画名家精品宝典》、《当代书画艺术家精英大典》、《全国书法美术优秀作品集》、《全国纪念鲁迅诞辰120周年暨逝世70周年书画名家邀请展作品集》、《盛世中华—江苏省书画名家邀请展作品集》、《江苏省纪念改革开放三十周年美术书法作品大展书法卷》、《第三、第四届江苏省青年书法篆刻作品集》。论文和作品发表于中国美术报、中国书画报、书法赏评、艺术收藏、现代快报、扬子晚报、金陵晚报等多家刊物。先后出版《玉香书法》、《彭玉香书法集》、《彭玉香楷书作品集》等专辑,被授予“当代精英艺术家”、“2005年全国百强书画家”、“中国书法美术百杰”、 “2010感动中国艺术人物”、“榜样中国·2010年度中国文艺金榜” 人物 、第十一届德艺双馨艺术家等荣誉称号。初步形成了个人艺术风格。诸体兼备,其隶书涩笔力行,苍健雄劲,坚挺如泰山之稳。行草书开张雄浑,时出章草笔意。楷书始学颜柳,极得右军遗法。积极参与社会慈善事业,经常为灾区、学校及慈善机构捐赠书法作品、深入中小学、幼儿园传授书法知识,多次被慈善部门评为先进个人及爱心人士,2015年、2020年连续两届受聘为南京市慈善总会理事,其艺术成就已被社会广泛认可。

- 本类更新

-

4-28朱鉴:新意独具 激情豪放

-

4-12周鹏飞:把美术创作写到民族复兴的历史上

-

4-10毛体艺术家贾红甫:笔走龙蛇,墨染华章

-

2-26当代中国著名书法家纪万平先生

-

1-25风骨的回归-—画家祁自强的山水画艺术风格浅析

-

1-20著名画家——李明栋山水画作品欣赏

-

1-10知行合一 守正创新——知名书法家王川宏作品展

-

12-17中国书画文化发展促进会落户北京宋庄

-

12-12优美的外形与深厚的内涵 ——书法家王家东作品赏析

-

12-7“周鹏飞毛体书法大展”将在草书发祥地西安举行

-

- 本类推荐

-

2-10杨峻宇老师绘画作品

-

12-9“丹青博物•文兴即墨”在即墨博物馆举办

-

9-14自学成才 勇攀书画高峰

-

2-23中国著名水墨画家邵韵光创造神奇教学法:50分钟让零基础学员挥毫泼墨当“艺术大师”

-

10-24网钛文章管理系统广告位解析全集

-

10-23美女"麻豆"清凉秀

-

10-23超美淘宝店主秀美衣

-

- 本类排行

-

11-16周长江:清新俊逸 朴秀多姿

-

12-18张晓沙:苍劲饱满 浑厚华滋

-

10-12书法家周志星书法作品欣赏

-

6-19借古开今、推陈出新——读王阔海新汉画的几点体会

-

8-13醉挥昆吾方寸里,林文军篆刻诗词佳句

-

11-24著名书画家 —— 郭洪龙

-

6-12牡丹风水鱼创始人——书画大师杨永峰

-

3-25学者画家耿文飞:朴拙典雅 平淡始真 展现民族文化自信

-

7-14水墨名家荣继祥收徒仪式

-

10-28《写意金秋》聊城市书画精品展开展

-